コンビニでも買える上質なお酒

お疲れ様です!

前回の更新から大分空いてしまいました(*_*;

なんとかこのブログも習慣にしたいものです。

さて、本日は「母の日」ですね。

日曜日だし、母の日だし

今回は「お酒」のテーマでいきたいと思います。

皆さん、自宅で過ごすことが増えた中、

自宅でお酒を飲まれる機会も増えたのではないでしょうか。

そして、コンビニでお酒を買う人も増えたのではないでしょうか。

今日は、コンビニで買える上質なお酒を紹介したいと思います。

さて、その上質なお酒はなんなのか…

「ヘネシー」です。

ヘネシーは、ルイヴィトンとモエシャンドンと並んで、

LVMHグループの名前に入るほど、

ラグジュアリーな飲みものです。

質がいいので二日酔いや悪酔いがしにくいそうです。

(私は飲んだことがありません…)

水やソーダで割って飲む場合、

ビールや梅酒や日本酒より

カロリーが低めです。

強いお酒なので、要冷蔵じゃありません。

持ち運びや保存をしておきやすいです。

そんなヘネシーですが、

日本では人気がないので、

値段設定がとてもリーズナブルなのです。

ヘネシーVSの200mmボトルが約1000円で売っています。

これは世界最安値です。

というわけで、

「高級なお酒が安価で買える!」と思ったら、

買わずにいられませんね。

私は、お酒好きな悪酔いをする母に「ヘネシー」を

プレゼントしました。(笑)

※一応、コンビニではないところで買いました。

それでは、良い母の日を。

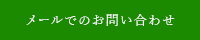

シポレックス(ALC)の特徴・用途

おはようございます。

本日は、ALC(シポレックス)の特徴についてお話しいたします。

用途についても少し触れたいと思います。

まず初めに昨日、シポレックスってどんな意味?

と聞かれましたので、共有したいと思います。

シポレックス(SIPOREX)は、昨日のブログである通り

住友金属鉱山シポレックス(株)のブランド名、そして企業理念でもあります。

Silica(けい酸質)Porous(気泡)Excellent(優れた)の頭文字を綴り合せた造語です。

「気泡の入った素晴らしい珪石」という意味があります。

日本ではJIS(日本産業規格)においてALC(高温高圧蒸気養生された軽量気泡コンクリート)と名だけられているのです。

シポレックスは、ALCの代表的な製品として日本全国に普及しているのです。

ちなみに、スウェーデンではすでに80年以上の実績、日本では50数年の実績があります。

前置きが長くなりましたので、

本日はどんな特徴があるのか大まかなご紹介だけにして、

詳細は、明日ご説明いたします。

☆シポレックス(ALC)の特徴

全部で12項目もございます。

① 軽量 ② 耐火性 ③ 断熱性 ④遮音性 ⑤耐震性

⑥ 耐久性 ⑦ プレキャスト ⑧ 施工性 ⑨ 経済性 ⑩ 意匠性

⑪ 安全性 ⑫ 環境性能

以上になります。

詳細は、明日お伝えいたします。

用途について少しだけ触れます。

☆シポレックス(ALC)の用途

現在では、適切な補強材で補強し成型したALCパネルとして、

様々な技術開発が行われています。

・低層ビルから超高層ビル・工場から商業施設・戸建て住宅

これらの外壁、間仕切壁、床および屋根など建築部位各所で、

高品質、高性能の建築材料として幅広く活躍しております。

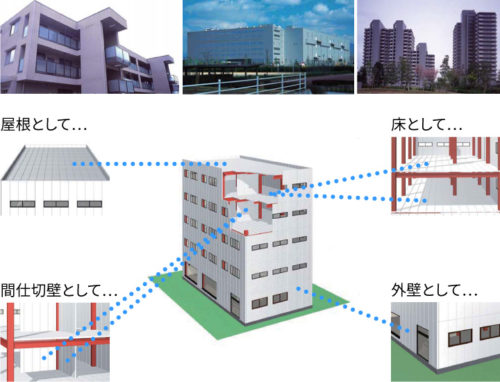

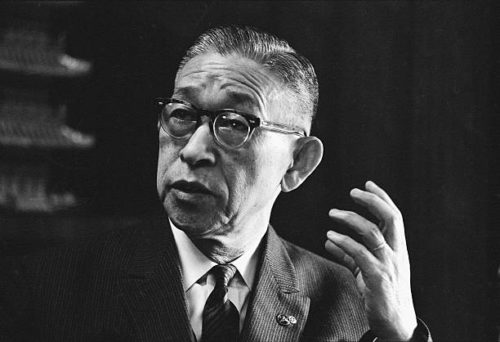

自身をも救った松下氏の「人を大切にする経営」

お疲れ様です。

「人を大切にする経営」を

貫き、危機を克服した松下氏の

エピソードもいよいよ本日が

最後になります。

■公職追放を命じられるも、

従業員の嘆願により現場復帰

これまでの「人を大切にする経営」が

松下氏自身を救いました。

時は1945年。

敗戦した日本の復興のため、

松下氏は生活必需品の生産に全力を傾けていました。

10月には生産と販売を軌道に乗せたが、

インフレのため資材費、人件費は高騰。

売上が月100万円にも満たない中、借入金は2億円、

その利息負担だけで月80万円という「火の車」の状態でした。

そんな中、GHQから松下氏以下、

すべての役員の公職追放が命じられました。

時の権力に逆らう術は無く、万事休す。

ただ、これに黙っていなかったのが、

松下電器の従業員たちでした。

「社主、松下幸之助は、全従業員の中心となる大黒柱である。

再び会社を盛り立て、従業員の生活の安定を

保つためには、絶対に彼が必要だ!」

こうして、全従業員の90%以上が、

松下氏の追放解除を要請する嘆願書に署名しました。

従業員以外のものも加え、

1万5000通もの嘆願書がGHQに送られました。

この熱意がGHQを動かし、

松下氏はわずか半年で追放を解かれることになりました。

終戦直後の激しいインフレの中でも、

「せめて従業員の給料だけは支払う」と、

莫大な借金を抱えながら堪え忍んだ松下氏。

その後、朝鮮戦争の勃発による特需で

松下電器の業績を急回復させると、

続いて到来した高度経済成長期の波に乗り、

同社を世界的な大企業へと成長させていきました。

現在、新型コロナが世界中に暗い影を落としています。

先が見通せない状況が続きますが、そんなときこそ、

松下氏が生涯をかけて体現した

「人を作り、人を大切にする」

という理念を思い起こしたいです。

次回の更新も楽しみにお待ちください‼

新設工場が倒壊!それでも社員と得意先を気遣った松下氏

お疲れ様です。

先週に続き、「人を大切にする経営」を

貫き、危機を克服してきた松下氏の

エピソードを紹介します。

■台風で新設工場が倒壊。

それでも社員と得意先を気遣う。

世界恐慌を乗り越えた後も、

順風満帆とはいきませんでした。

1934年、「昭和の三大台風」にも数えられる

室戸台風が、大阪を直撃しました。

最大瞬間風速60メートル。

観測史上で最大級の超大型台風により、

死者・行方不明者は3000人、

負傷者は1万5000人にのぼりました。

特に大阪府では強風による建造物被害と

大雨や高潮による浸水被害の両方が発生しました。

おりしも松下電器製作所は、大阪・門真村に

2万坪の土地を購入し、次々と新工場を

完成させたところでありましたが、

最新鋭の第12工場が倒壊しました。

従業員たちは台風が通過した後、

工場の残骸を見て茫然とするしかありませんでした。

そんな中、視察に訪れた松下氏は、

不安な表情の工場長に対して、開口一番

「従業員は大事ないか」と問いました。

「幸い怪我人はありまへんが、工場が……」と

口ごもった工場長に、松下氏は次のように応じました。

「人さえ無事やったら、それでええ。

工場はまた建てたらええがな」

また、松下氏は工場群の被害状況を見て回った後、

半壊した事務所に幹部たちを集めて言いました。

「今回の台風によって、我々は苦境に立たされているが、

得意先も無事やったとは思えん。

そこで『お互いに頑張(きば)ろうやないか』

という意味を込めて、見舞金を届けたい」

こうして幹部たちは、見舞金を持って

泥の海と化した大阪市内に散っていきました。

巨費を投じた新工場が倒壊しても、なお従業員を気遣い、

得意先を励ます松下氏の行動に、従業員たちの士気は上がり、

工場の早期再建が実現しました。

いかがでしょうか。

松下幸之助氏の

「人を大切にする経営」エピソードも

次回で最後になります。

ぜひ、お楽しみに‼

雇用死守伝説

お疲れ様です。

昨日に続き「人を大切にする経営」を

貫き、危機を克服した松下氏の

エピソードを紹介します。

■世界恐慌下でも雇用を死守する

1929年5月、社名を松下電器製作所と

改称した同社は待望の第二次本店と

工場の新築を果たし、第二の発展期を

迎えました。

従業員約300名、まだ町工場の域を

出なかったものの、業績を伸ばし続ける

姿は業界でも目立っていました。

しかし、松下氏は再び

苦難に見舞われました。

同年秋、ニューヨーク株式市場の

大暴落に端を発した世界恐慌が

日本経済を直撃。

従業員の解雇を余儀なくされる企業が

続出し、失業者が街にあふれました。

松下電器製作所でも12月の半ばには

注文がほとんどなくなり、

連日生産される製品で倉庫は

いっぱいになりました。

「社長、ひとまず従業員の半数を

解雇して、この窮状から

逃れるしかありません……」

幹部からの訴えに、松下氏も心が揺れたが、

「どのような状況にあろうと、従業員

だけは守りたい」との想いが勝ちました。

そして熟慮の末、

打開策をひらめいたのです。

「明日から工場は半日の稼働とし、

生産を半減させる。

しかし、従業員に

支払う給料は変えない。

そのかわり、

皆には空いた時間を使って、

積み上がった在庫の販売に

全力を注いでもらう」

いよいよ解雇かと覚悟していた

従業員たちは、松下氏の決断を聞いて

奮い立ちました。

彼らは我先にと鞄に商品を詰め込み、

「さあ、どんどん売ってこよう!」と

市中に飛び出していきました。

結果、2ヶ月後には在庫の山が

きれいに消え、工場も全日通しての

操業を再開しました。

その後、松下氏が各工場を見回りに行くと、

「大将、おおきに、おおきに」と

泣き出す者や、「よくお越し

くださいました、大将!」と拍手で

迎える者が後を絶ちませんでした。

従業員が張り切って仕事に精を出す様子を

見た松下氏は、感激のあまり涙ぐみたした。

この時の決断に際して、松下氏は

次のような言葉を残しています。

「半日分の工賃くらい、長い目で見れば

大した問題やない。それよりも、

採用した従業員を解雇して、松下への

信頼にヒビが入る方がよほど辛いのや」

いかがですか。

私は、大将の偉大さに心そこ惚れました。

次回は、台風で新設工事が倒壊。

それでも社員と得意先を気遣ったお話です。

お楽しみに!!

人を大切にする経営

お疲れ様です。

久しぶりに更新いたします。

松下電気器具製作所(現パナソニック)を

創業し、一代で世界企業に育て上げた

「経営の神様」松下幸之助氏。

関東大震災、世界恐慌、そして敗戦。

同氏の人生は試練の連続でしたが、

壁が立ちはだかるたびに

乗り越えてきました。

今回は、松下氏が「人を大切にする経営」

を貫き、危機を克服したエピソードを

紹介します。

長文になってしまうので、

4日に分けてお送りしたいと思います。

■未曾有の大地震、「売掛金は半額」の告知で得意先の信頼を獲得

1918年、大阪にて松下電気器具製作所を

創業した松下氏。

家庭に届く電気を電灯用と家電用に

分けるための「二股ソケット」をはじめ、

便利で安価な配線器具を次々と

生み出していきました。

また、優れた開発力だけではなく

持ち前の商才も発揮し、関東方面へと

販路を拡大することにも成功しました。

創業からわずか4年で、

松下電気器具製作所は50名の

従業員を擁し、十数種類もの製品を

全国で販売する中堅企業に成長しました。

しかしここで、

松下氏を災禍が襲いました。

関東大震災の発生です。

死者・行方不明者10万人以上。

東京都心の3分の2が炎上したこの

災害により、松下電気器具製作所の

得意先である卸売り業者の多くも

甚大な被害を受け、関東一円の販売網は

壊滅状態となりました。

そんな中、東京の出張所で働く2人の

駐在員の無事を確認した松下氏は、

2週間も経たないうちに東京における

営業活動の再開を指示しました。

駐在員が与えられた任務は、

得意先からの売掛金の回収です。

ただ、震災の影響を考慮し、

松下氏は2つの施策を打ちました。

1つ目は、「売掛金の支払いは半額で

構わない」と取引先に伝えたことです。

2つ目は、極端な品不足によって

電気器具の価格が震災前の数倍に

跳ね上がる中、松下氏は従来と同じ値段で

商品を納めたことです。

得意先を救うと同時に、市場の品不足を

解消させ、人々を助けたいとの想いも

あったそうです。

驚いたのは、得意先の主人たち。

彼らは松下氏の心遣いに胸を打たれ、

「売掛金は半額いただければ結構」と

言われたにもかかわらず、一様に全額を

支払ったのです。

中には、自ら松下氏のもとに支払金を

届けにきた者もいたほど。

この一件で、松下電気器具製作所に

対する東京での信用は一気に高まりました。

次回は、世界恐慌下でも雇用を

死守したお話になります。

お楽しみに!!

お正月シリーズ第3

お疲れ様です。

本日でお正月シリーズは

最後になります。

お正月遊びの歴史

お正月に子どもたちが楽しむ

代表的な遊びについてご紹介します。

凧揚げ

古来中国で、占いや戦の道具として

使われていた凧は、平安時代に

日本に伝わりました。

そして、年の初めに男の子の出生を祝い、

健やかに成長するようにとの願いを

凧にのせて天に届ける儀礼が

行われていました。

江戸時代になると、

凧揚げは一般庶民のあいだで盛んになり、

各地でさまざまな凧が生まれました。

独楽回し

独楽の発祥地については

諸説あるようですが、現在残っている

世界最古の独楽はエジプトで

発掘された紀元前2000~1400年前頃の

独楽だそうです。

日本へは平安時代、

中国から朝鮮の『高麗(こま)』を

経由して渡来してきたといわれています。

庶民の間に広がったのは

やはり江戸時代で、凧と同様、

次々に新しい独楽が生まれ

楽しまれるようになりました。

羽根つき

羽根つきの起源は、14世紀頃の中国で

羽根に硬貨をつけて蹴り合う遊びがあり、

それが室町時代に日本へ伝来し、

羽根つきの原型になったといわれています。

日本では羽には『ムクロジ』という

植物の実が使われていますが、

ムクロジは『無患子』と書き、

子供が煩わ無いとされ、新年の

厄払いと一年の無事を願うものでした。

羽を落とすと顔に墨を塗られて

しまいますが、これも魔よけの

おまじないなのです。

江戸元禄の頃になると、

人気役者や美人画の書かれた美しい

羽子板が流行し、日本橋や浅草の

羽子板市が有名になりました。

毎年何気なく過ごしているお正月ですが、

一つ一つの歴史や由来を知って、

大切に受け継いでいきたいですね。

最後までご覧いただき、

ありがとうございました!

お正月シリーズ第2

お疲れ様です。

お正月シリーズ第2です。

☆おせち料理の由来

お正月にいただくおせちは

『御節供(おせちく)』の略です。

平安の昔から、宮中では

元旦と5つのお節句の日に

神様にお供えをし、『節会(せちえ)』

というお祝いの会をしていました。

その中でも元日は、

最も盛大にお祝いをしていましたので、

お正月のお料理を『御節(おせち)料理』

というようになったみたいです。

江戸時代に入り、庶民にも手軽に物品が

手に入るようになると、宮中行事を

生活に取り入れるようになり、

全国に広がっていきました。

今となっては、お正月を迎えると

当たり前のように食しますが、

昔では大層な料理だったと感じますね。

明日でお正月シリーズは最後になります。

ぜひ、ご覧ください☆*。

お正月シリーズ 第1

お疲れ様です。

本年のブログは、

本日からお送りいたします。

今年もご愛読くださいませ☆*。

さて、新年ということで、、

お正月シリーズでいきたいと思います。

みなさん、

お正月っていつからお祝いするように

なったか知っていますか?

私は、また

ふと、なぜ明けたことにおめでとう

なのだろうと思ってしまいました。

お正月をお祝いするようになった起源は、

なんと仏教が伝来した6世紀半ばよりも

前ではないかと伝えられています。

日本に最も古くから存在する行事

だったのですね。

お正月の『正』という字には、

きちんとする・改めるなどの意味があり、

年の初めの月を示し、旧年が無事に

終わった事への感謝と、新年の豊穣を

司る歳神様(としがみさま)の

お迎えをするみたいです。

1月の3日までを『三が日』、

7日までを『松の内』と呼び、

この期間が『正月』だそうです。

お正月の準備は江戸城での『すす払い』を

由来とした大掃除から始まり、

すべて歳神様をお迎えする準備なのです。

門松は歳神様が降りてくる目印、

しめ縄は周囲の汚れを絶った清らかな

場所であることを示すために飾ります。

「あけましておめでとうございます」

という挨拶は、歳神様をお迎えした

お祝いの言葉であると同時に、

『芽出度い』とも書き、

新春を迎え芽が出るという意味が

込められているそうです。

いかがでしたか?

なんとなく知っていたかも知れませんが、

改めて見てみると面白いですね。

明日もお正月シリーズです。

ぜひ、ご覧ください。

謹賀新年

あけましておめでとうございます!

30日からお休みに入りまして、

本日、4日から営業しております。

昨年も

お世話になりました。

本年もよろしくお願い致します!!